诗词之美,跨越时空的对话——赏析《诗词大会》20170818期

《中国诗词大会》20170818期以“诗词”为题眼,通过选手竞答、嘉宾解读、经典诵读等环节,展开了一场跨越千年的文化盛宴。本期节目不仅展现了诗词的韵律之美,更深入挖掘了其背后的历史故事与人文精神。

节目中,选手们围绕“边塞诗”“田园诗”“咏物诗”等主题展开激烈角逐。当“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑与“采菊东篱下,悠然见南山”的恬淡相继出现,观众得以窥见古人面对不同境遇时的生命态度。康震教授在解读王维《使至塞上》时,特别强调了诗中“孤烟”的意象——这既是边塞真实的烽火台狼烟,更是诗人孤独心境的投射,让观众体会到诗词“情景交融”的独特魅力。

值得一提的是,本期增设的“飞花令”环节以“山”为关键字,选手们你来我往,从“会当凌绝顶”到“不识庐山真面目”,从“千山鸟飞绝”到“只在此山中”,短短三分钟串联起三十余首含“山”名句。这种即兴对决不仅考验选手的诗词储备,更展现了中国诗词意象系统的丰富性——山可以是抱负的象征,可以是哲思的载体,也可以是归隐的寄托。

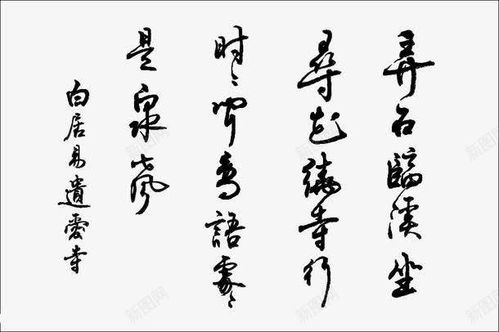

节目中最动人的环节当属百人团齐诵《春江花月夜》。当“春江潮水连海平”的吟诵声在演播厅回荡,观众仿佛穿越到那个“孤篇横绝全唐”的夜晚。蒙曼教授适时点拨:张若虚笔下那条春江,流淌的不仅是自然之水,更是时间之河、生命之流。这种集体诵读的仪式感,让诗词从书本走向生活,从记忆升华为情感共鸣。

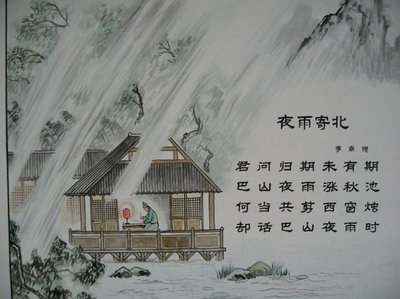

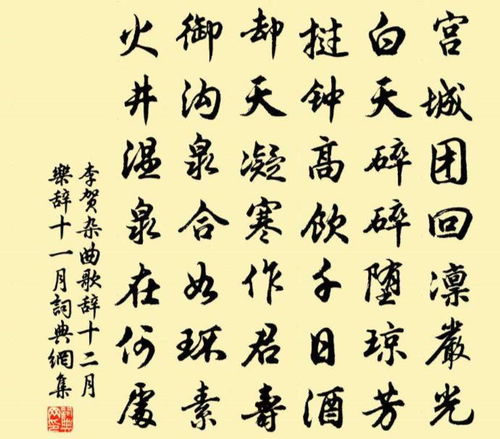

《诗词大会》20170818期的成功在于,它让观众意识到:诗词不是故纸堆里的文字游戏,而是先贤们用生命凝结的智慧结晶。当我们吟诵“长风破浪会有时”,是在与李白共享一份豪情;当我们低回“此情可待成追忆”,是在与李商隐共鸣一种怅惘。这种穿越时空的情感连接,正是诗词永恒魅力的所在。

节目的主持人董卿引用王安石《游褒禅山记》“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远”作结,恰如其分地道出了研习诗词的真谛——唯有深入传统的“险远”之处,方能领略中华文明最动人的风景。这期节目如同一把钥匙,为无数观众打开了通往诗词世界的大门,让古典文学在当代焕发出新的生机。

如若转载,请注明出处:http://www.fxscw.com/product/524.html

更新时间:2025-12-06 02:51:13